絵文字(Emoji)😀の歴史からテキストコミュニケーションについて考えよう🎉

絵文字は今や、SNSでもビジネスチャットでも欠かせない存在です。でも、そもそもいつ・どんな経緯で生まれたのでしょうか❓本記事では、絵文字(Emoji)の誕生までの歴史をたどりながら、テキストコミュニケーションがどのように進化してきたのかを探ります💡

🚀 はじめに

この記事では絵文字(Emoji)の歴史について解説します。もっと幅広い、Webデザインやグラフィックデザインにおける絵文字の役割なども紹介したいと思ったのですが💦

導入部分としてまとめていた「絵文字の歴史」が奥深く、記事としてもそれなりに長くなりそうだったので、そこにフォーカスした記事としてお読みいただければと思います。

近日中に第2弾(もしかしたら第3弾も❓)を公開しますので、お待ちください❗

なお、テーマとして絵文字を扱うため、本文中も絵文字盛りだくさんでお送りいたします☺️

🎨 絵文字より前にあった絵文字っぽいもの

絵文字(Emoji)の誕生前から、テキストによるコミュニケーションにおいて、絵や図形的なものが用いられる事例はありました👇️

顔文字が絵文字の祖先?

絵文字以前に使われていたテキストでの「ピクトグラムっぽい表現」が「顔文字」と呼ばれるものです。英語圏では :-) のように顔を横に倒したものがよく使われます。日本においては (^o^) のように横に倒さないタイプがポピュラーですね。

英語ではエモティコン(emoticon)💕と呼ばれる、emotion(感情)とicon(アイコン)をかけ合わせた造語です。

絵文字の成り立ちについて解説している、政府広報オンラインサイトの記事でも以下のように紹介されています👇️

米国では、1980年代にコンピュータ科学者たちの電子掲示板では記号を用いたスマイリーマークが生まれ、日本のパソコン通信にも記号を駆使した顔文字文化があった。コミュニケーションにおいて、人は純粋な言語情報よりもそこに込められた感情情報を優先して受け取る傾向が強いため、文の最後に付けられた表情やハートのマークはポジティブな感情の印で、誤解によるディスコミュニケーションを防いでいた。

引用:絵文字(emoji)はどのように生まれ、世界に広がったのか?

コンピューター💻️の普及により、短文による簡潔なコミュニケーションが多くなる中、誤解を招かないための工夫であり、また、感情を効果的に伝えるという役割もあったのでしょうね🤔

その他にも絵文字の原型が?

文字や数字ではない、装飾用の記号としてディンバット(dingbat)と呼ばれるものがあります。文章の区切りに使ったり、注目を引くために使われる以下のような記号です👇️

- 指差し(☞)

- 電話(☏)

- 星や花(★、✿)

- 矢印などの記号(↑、→)

絵文字の普及した今でも、フォーマルな文章👨💼においての装飾だと使う機会があるかもしれません。

ディンバットは一般的な書体に組み込まれていますが、じつはディンバットに特化したフォントも存在します。代表的なのが、1990年にマイクロソフトが開発したWingdingsです👇️

ほぼ絵文字みたいなものですね❗スマイリーマーク☺️なども含まれていて、今の絵文字に通じるものが多いです。Windowsを使っていればWingdingsの書体が入ってるので、気になればぜひ確認してみてください。

ここまで説明したような背景もあり、絵文字の登場は時代の必然だったのかとも思えますね😉

絵文字の誕生前の話でだいぶ長くなりましたが💦コミュニケーションツールとしての絵文字の成り立ちには欠かせないお話かなと思います。

🎌 日本で絵文字が誕生!

ようやく誕生の話となりますが、絵文字は1990年代後半NTT Docomoでiモード📱の開発を手がけていた栗田 穣崇(くりた しげたか)氏が考案したもので、当初から若い世代を中心に爆発的💥な人気を呼び、日本中に定着していきます。

以下は当時のドコモで提供されていた絵文字です。ガラケー世代の(ドコモユーザーの)方は「懐かしい!」と思うかもしれません👇️

引用:Shigetaka Kurita. Emoji. 1998-1999 | MoMA

この初期の絵文字は、2016年より🗽ニューヨーク近代美術館(MoMA)に収蔵されています❗それほど現代のデジタル領域における美術的・文化的価値が認められているということですね。

ともあれ、そのような流れから携帯電話各社が絵文字をサポートするようになりますが、絵文字の規格は共通化がされませんでした😥

そのため、各社でデザインが異なっていたり、違うキャリア間で絵文字が入ったメールを送信すると違う絵文字が表示されたりするなどのミスコミュニケーションが発生していました😱

🎉 絵文字からEmojiへ

日本の携帯キャリア📱を中心に広がっていった絵文字ですが、やがて個人のPCでEメール📧が使われるようになり、ユーザー体験の向上を目的としてGmailでも絵文字がサポートされるようになります。

以下のリンク先を見ると、日付が2008年10月24日となっています😦

しかしその当時はまだ、絵文字が国際的🌍️な文字の規格であるUnicode(ユニコード)に割り当てられておらず、プラットフォームをまたいだ利用に壁がありました。

✏️ Unicodeとは?

世界中の文字を一つの共通規格で扱うための文字コードの国際標準です。GoogleやAppleなどのIT企業が参加している団体が、「世界中のすべての文字をコンピュータで一貫して扱えるようにすること」を目的として策定し、更新・管理しています。

このような絵文字の利用環境を改善しようとGoogleとAppleが中心となり、Unicodeへの追加に動き出します。その努力が実り2011年に公開されるUnicode 6.0でついに、Emojiが国際的な文字規格としてデビューしました❗

このようにして日本の携帯電話📱から始まった絵文字は、世界中のプラットフォームで使えるEmojiとして広がっていくことになるのです🔥

それ以降は、スマートフォンの普及などもあり、世界中で広く使われるようになっていきます✨️

🌃 さいごに

ご紹介したように絵文字(Emoji)は、さまざまな立場から「テキストによるコミュニケーションをどのように円滑にするか?」といった問題提起があり、それを解決するための試行錯誤の末に生み出されたんですね😍

単なる飾りではなく、「感情をテキストで共有するための共通言語」として進化してきました⤴️それは、デジタル時代の非言語コミュニケーションの形とも言えるでしょう💬

この記事では紹介しきれませんでしたが、以下のようなテーマについても、今後解説していきたいと思います👇️

- さまざまな絵文字とその特徴

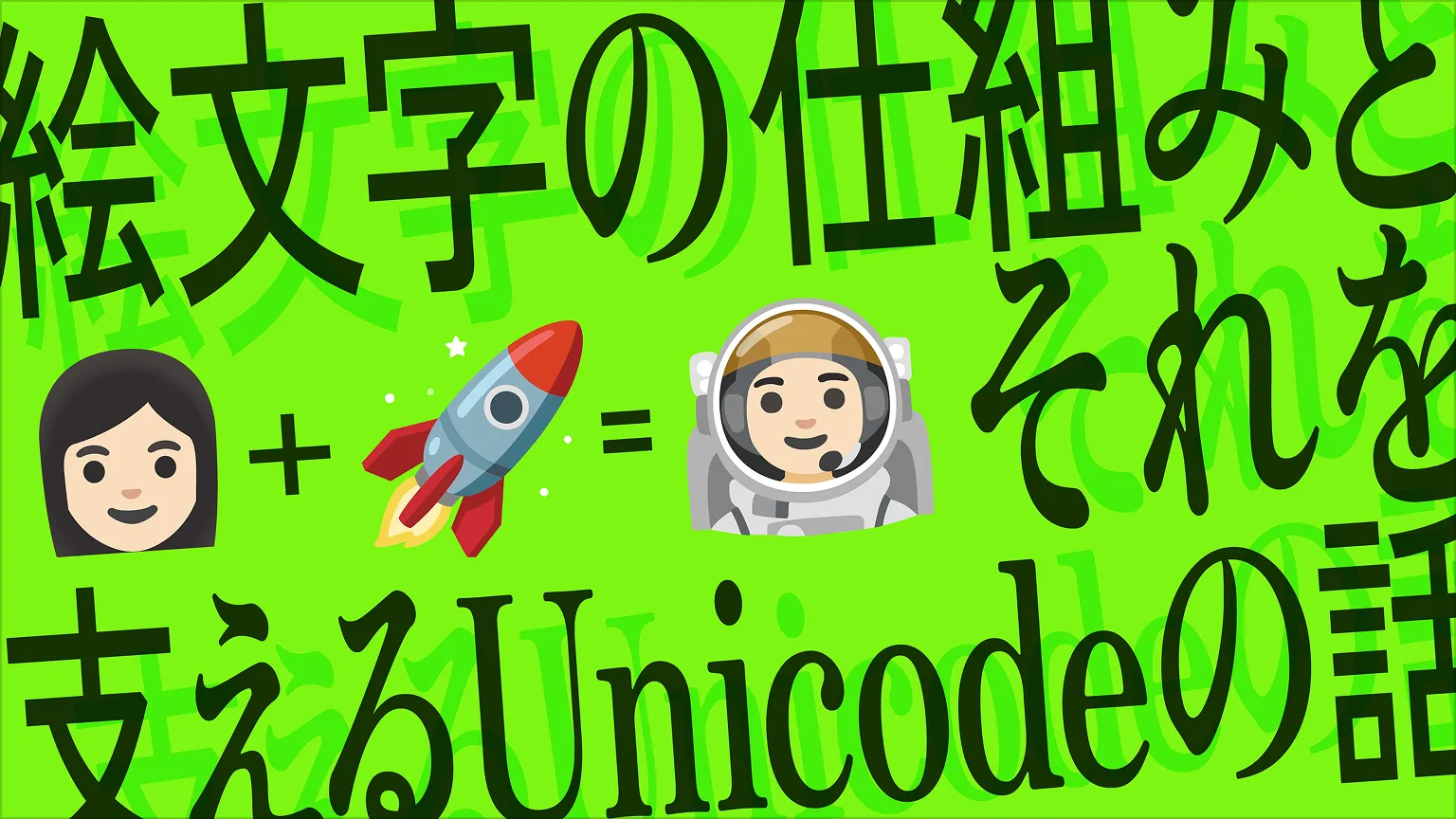

- 絵文字の技術のすごさ

- Webデザインにも活用できる絵文字の表現力

普段何気なく使っている絵文字にも、こんな歴史があるんだと知っていただければ嬉しいです❤️

Webサイトの構築や運用など、なんでもご相談ください!

Share

✏️ Remedia Blog 編集部

株式会社リメディアのコンテンツ編集部です。Web制作やマーケティングなど、Webに関する情報を発信しています。